【书香祥云】打工的双亲

点击标题下

祥云时讯

即可订阅

打工的双亲

朗读者:张力

张力,祥云一中教师,云南省演讲学会会员,祥云县演讲朗诵协会会员,多次参加红土地之歌演讲大赛并荣获省州奖项。

春节喜庆的鞭炮刚熄灭,年届花甲的双亲踏上了打工的征程,使我心中多了一份浓浓的牵挂。在每个夜阑人静的晚上,我都会慢慢梳理自己思恋的情愫,默默遥祝远方的双亲幸福安康。

1965年,18岁的父亲响应国家建设新生钢铁城市攀枝花的号召,被招工到云南省拉姑林业局(不久划归四川攀枝花)当了一名林业工人,用自己火热的青春建设钢城,领着二十多块的工资,伐木、放牧、修路,什么都做过,无怨无悔。钢城欣欣向荣,这个在周总理亲切关注中诞生的钢城,从荒蛮之地成长为西南重要的钢铁基地,父亲也由一个伐木工人变为植绿的员工,开荒辟壤植下一片又一片的绿荫,用自己的双手为钢城提供了成千上万吨香甜的苹果,也用自己的辛劳和汗水浇开了绚烂的钢花,他见证了钢城成长历程,将自己深深根植在钢城。父亲在外,母亲就像一只不知疲倦的春燕,一砖一瓦地垒着为我们兄弟仨遮风挡雨的小窝。

1985年,父亲依依不舍地离开了攀枝花,辞职回家当起了农民,开始了新的创业,率先在村中植下了属于自己的一片苹果树,去圆自己未圆的绿色梦。父亲虽然二十余年未种庄稼,但他却仍然是一把种庄稼的好手,凭着胆识与勤劳,冒着风险,冲破世俗,在我们村他第一个在水田里种植烤烟,并喜获丰收,让四邻八舍佩服得五体投地。后来村里修路,父亲作为施工员,参与了第一条入村的公路建设,第一个在山村盖起了大瓦房。父亲读书不多,只上到高小,但经过多年的自我加强学习,书信、记账,样样难不着他,回乡不久,顺理成章地当起了我们社的社长,一干就是十余年,带领乡亲们打坝修路,封山育林,用林业工人的情怀守护着一方绿色。

展开全文

“没有知识成不了大气候!”父亲对知识的理解是朴素而真切的,父亲时常无不遗憾地同我们谈起自己的经历,由于工作扎实,在单位领导曾多次找他谈话,要让他转干,去当后勤管理员,但他都因为自己书读的少,心里底气不足不敢答应,错过了很多机会,他说这都是自己没有读好书的结果。也就是为着自己的切肤之痛,父亲咬牙供我们读书,为我们插上腾飞的翅膀,走出贫困的大山,渐行渐远。“豆壳思豆仁,豆仁不念壳”,这是母亲常念叨的一句民谚,因为平日工作繁忙,我们很少去体味这句话的意思,直到自己亦为人父母后,方知这民谚中蕴含着的深意。随着自己工作的调动,离家越来越远,回家的次数也越来越少,每次回家,父母只是重复着那句话:“有时间就多回家看看!”我内心的愧疚日盛。

父母亲在不知不觉中老了,身躯不再挺拔,为了我兄弟仨的成长,他们榨干了自己,身体一天不如一天。每次回家总是劝他们该停歇停歇了,但那么多田地在等待着他们去耕种,满圈的鸡、猪还在等待着他们去喂养,整日依旧忙碌不堪,超负荷的劳作在加速他们的衰老!去年年前,在宁蒗采矿的表哥提出要父母过去帮忙管理食堂,父母征求我们的意见,为了让老人早日从繁重的体力劳动中解放出来,我们当然举双手赞成了,然而,父母却迟迟下不了决心,从他们迷离的眼神中,我读懂了老人内心的矛盾和不舍。“近了一个,又远了两个。”母亲轻轻叨念着。到了宁蒗,就可与我小兄弟一家在一起了,可他们又舍不下我们哥俩,手心手背都是肉啊!

父母如期去了宁蒗,从此我们只能在电话里聆听他们的教诲,从电话里我分明感觉到老人在异地的不适,我只有尽量地安慰他们,真心地希望他们能早日在远方温暖每一个梦乡。火把节刚过,我携家人踏上了探望父母的路途,顺道去了攀枝花,看看播洒了父亲的青春和希望的钢城。如今的钢城生机勃勃,高楼林立,在浩浩荡荡的金沙江两岸延绵数十里,与往日的“渡口”(攀枝花旧称)相比,可谓天上地下两重天!攀枝花留下了父亲的荣光,他曾以一个普通林业工人的身份,作为八十万攀枝花人民的代表之一,佩戴着火红的花朵,坐在庄严的会场谋划钢城美好的蓝图,五年的人民代表届期,是父亲最美好的回忆。

到达父母所在的矿山是在深夜。第二天大雨倾盆,看着在矿区山路上艰难行走的父母,我心五味杂陈。可看到父母健朗的面孔,我心怡然。父亲告诉我他的体重增加了8斤,母亲的病也好多了,虽还在吃药,但能吃能睡,不碍事了,矿山和家乡差不多,只是雨水多些,也慢慢习惯了。一整天,小侄子和女儿一会儿捡煤块,一会儿帮奶奶加火,跑出跑进,其乐融融,父母一边忙着煮饭,一边逗小孙孙玩耍,喜悦之情溢于言表。一家人在一起真好!

由于时间的关系,我们仅停留了一天,就离开了矿山,本想带着父母一起到泸沽湖玩,由于母亲怕晕车也就没去。父亲高兴地去了,高兴得如同孩子,在神话般美丽迷人的泸沽湖,留下了我们快乐的身影,在湖畔的宾馆里,我们父子深夜长谈,都恨不能把几个月来的话都补上,没能和母亲也这样聊聊,让我有些遗憾。

父亲在外工作二十余年,又回乡务农二十余年,这次又毅然出来,这让很多亲朋好友都有些不解,都认为他们已衣食无忧,儿孙满堂,舍下自己温暖的家出去外边到底图个啥?只有我们做儿女的明白,父母几十年辛勤劳作,含辛茹苦,胸中激荡的仍是一颗不安于现状,勇于进取的心。当我面对工作中的困难想退缩的时候,面对生活中的种种诱惑,想懈怠的时候,只要想起在远方打工的双亲,我会变得更加坚强和理智,力量倍增。打工的双亲,让我们收获的也许是一辈子的思量!

作者简介

罗武,祥云县融媒体中心副主任,祥云县作家协会会员、大理州作家协会会员。1990年1月在《全国中学优秀作文选》发表散文诗处女作《洱海边背沙的人》起,在国内各级报刊发表文艺作品200余件、新闻稿件200余件、学术论文10余篇,2014年由云南大学出版社出版散文专著《彝人呓语》一部,约10万字。参加工作以来获得省州县各级表彰40余次。

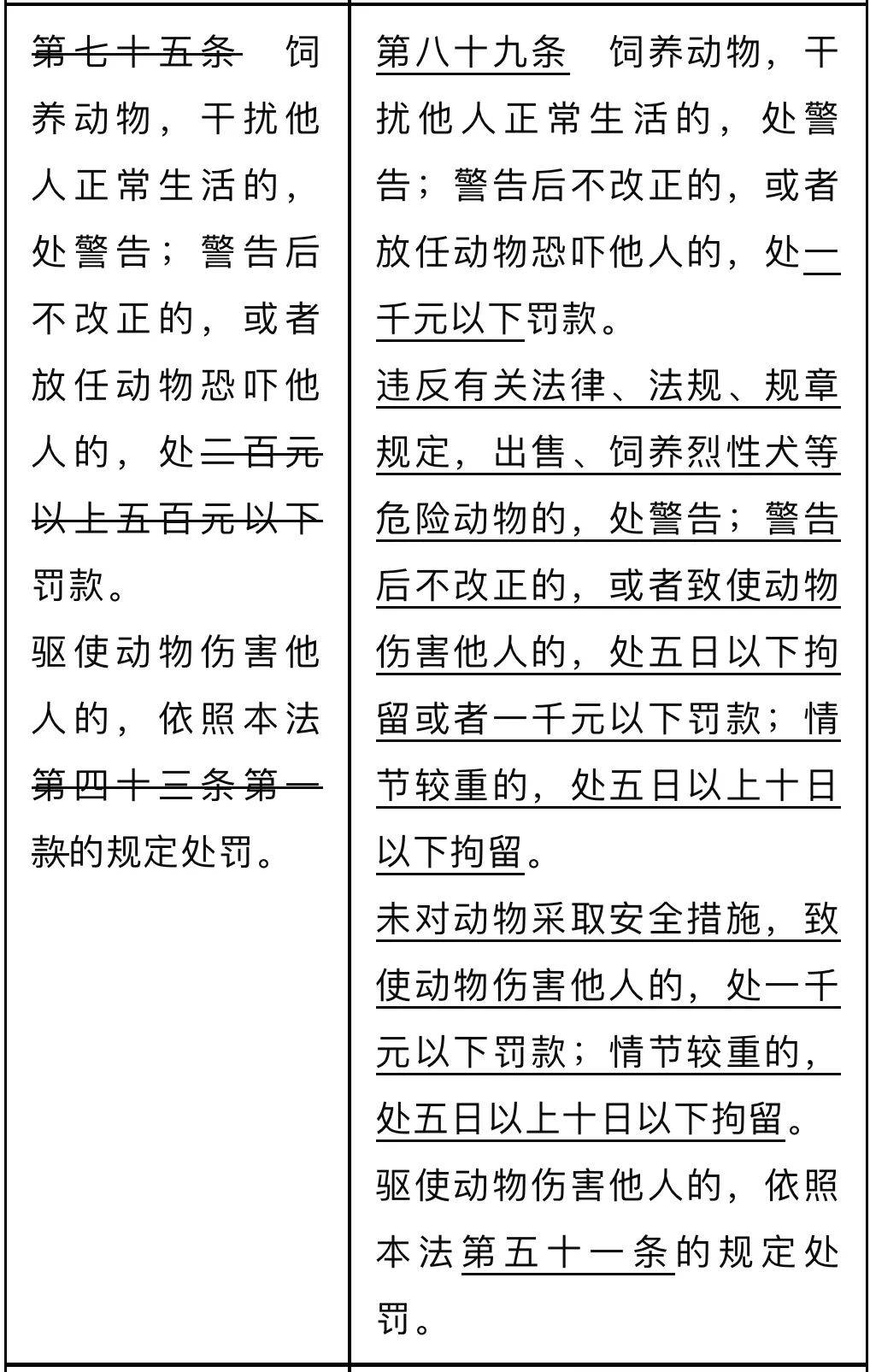

祥云《法律大讲堂》第八期

图文发布 县融媒体中心

责任编辑 杨仕宇

图文审核 张敏来

图文总审 胡林果

讲好祥云故事 传播祥云声音

祥云时讯 与你同行

投稿邮箱 3109820189@qq.com

媒体地址 龙溪小区308号(县融媒体中心)

评论